Le pont aux chèvres

Le pont aux chèvres

|

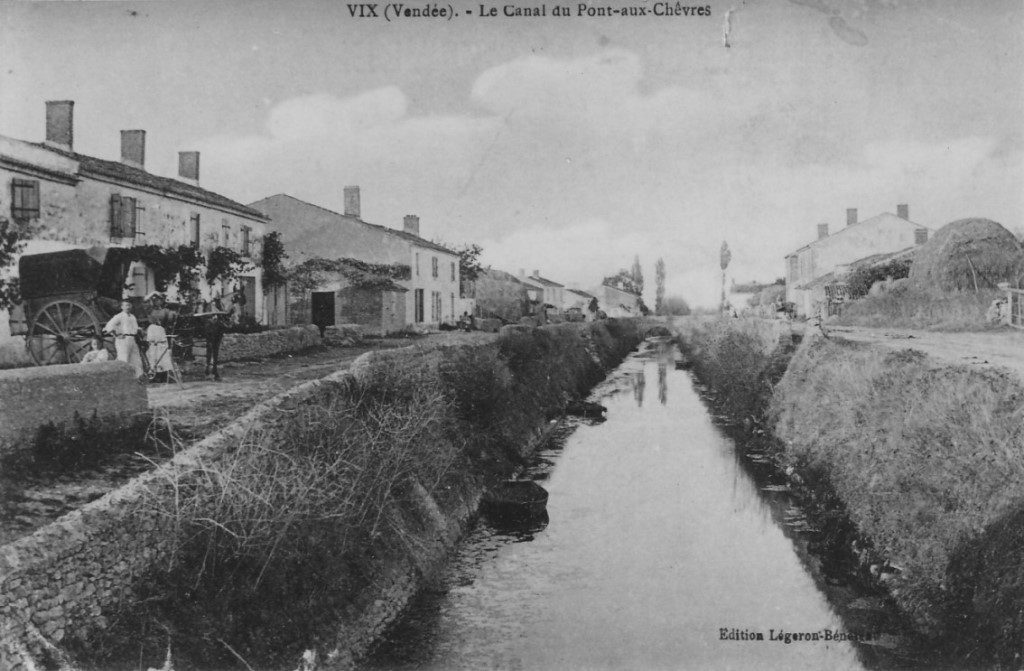

Entre le Clouzy et la Mortonnière, le village du Pont aux chèvres est mentionné dans les archives dès la fin du XVIIe siècle. Le canal au bord duquel il est constitué, a été creusé de 1696 à 1698, à travers la « banche », c’est-à-dire l’île calcaire, pour faciliter l’écoulement de l’eau des marais desséchés situés en amont, entre Vix et Doix, jusqu’au canal de Vix. Sa longueur totale est de 5,375 km. Avant, il existait juste un chemin reliant le bourg au Port Vieux et au Pont de Vix, interrompu par une fosse que franchissait déjà un pont. Si l’on a choisi cet endroit pour faire passer le canal à travers la banche, c’est parce que l’ancienne île y est plus étroite et plus basse qu’ailleurs. Les maisons se sont vite agglomérées autour du pont et du canal. Aujourd’hui encore, le village s’étend, comme le centre-bourg, le long de la rue principale. Les maisons sont le plus souvent disposées perpendiculairement à la rue, avec les dépendances en prolongement, pour économiser l’espace. Le village est le deuxième élément de la commune, démographiquement et, pendant longtemps, économiquement parlant. Une activité quotidienne, artisanale et commerçante s’y est développée pour faire vivre la population du village. |

|

|

|

La vie au Pont aux chèvres s’organisait d’abord autour du canal et du pont. L’eau était un élément attractif pour l’activité humaine : on s’en servait pour circuler, pour laver le linge, pour abreuver les troupeaux.

Les lavandières, avec leurs paniers à linge, leur « carrosse » (caisse en bois ouverte sur un côté, pour s’agenouiller) et leur « batou » (petite pelle en bois pour battre le linge) allaient en nombre au bord du canal, au pied du pont. A l’origine, pas de bord cimenté comme aujourd’hui mais simplement de la paille. Il fallait parfois attendre son tour avant d’y accéder. Cela permettait de commencer une conversation qui se poursuivrait au bord de l’eau…

Et puis, un peu plus en amont du pont, et après la passerelle de la Touchantée, construite en 1932, les abreuvoirs, jusqu’à leur comblement en 1966, permettaient de faire boire les bestiaux en revenant des champs, de laver les chevaux le dimanche.

Grâce aux rampes et aux escaliers, on pouvait aussi embarquer et débarquer le bois, le foin, les passagers. Une armada de barques évoluait sur ce canal, allant ou venant des Marais bas, en aval, ou du Petit Marais, juste en amont, pour aller aux champs, à l’école, à la messe, à une fête organisée sur la Sèvre niortaise…

|

Et puis, auprès du pont, il y a le puits couvert encore visible de nos jours sur la rive droite du canal. Profond de six mètres, il est abrité depuis 1875 par une petite construction et l’eau de sa source est séparée de celle du canal par un ingénieux système de maçonnerie : quand on puise au puits, on ne puise pas dans le canal ! Enfin le canal sert de repère aux Vizerons : près du lavoir, lorsque l’eau passe au-dessus « la grosse pierre », elle aussi encore visible, c’est que l’inondation menace les marais.

|

Le Canal traversant le village vers 1900 |

Le puits sur le côté du canal |

Un grand nombre de commerces et d’ateliers d’artisans s’ajoutaient à cette intense activité. La liste de ces établissements est longue. Ils ont marqué la vie du village et les mémoires à la veille de la Grande Guerre, dans l’Entre-deux-guerres et parfois jusqu’aux années 1980. Voici en venant du Clouzy : le maraîcher Gaborit et ses serres, après guerre, au numéro 22 de la rue du Pont aux chèvres ; au 25, le maréchal-ferrant Proquin ; au 26, au début du XXe siècle, le marchand de barriques Simonnet, inventeur sans succès à ses heures, puis le salon de coiffure Phelippeau ; au 30, la couturière Line ; au 34, avant 1914, un autre maréchal-ferrant, Charles, puis le sabotier Renou ; au 36, l’atelier (démoli il y a quelques années) du charron Etienne Genauzeau dont l’épouse, Germanie vendait œufs et fromages.

|

Aux alentours du 27, rue du Pont aux Chèvres, vers 1900 |

On arrive alors aux abords immédiats du pont et du canal : au 40, Georges Thevin et sa femme tenaient un café très fréquenté ; en face, au 37, « la Tapoune » revendait des fromages ; au 35, d’un côté Marie Randonnet-Belliaud tenait une épicerie, et dans l’autre partie de la maison, Emile Pouvreau fabriquait des barques. Son petit atelier prit vite de l’ampleur : l’entreprise de chantiers navals Pouvreau, glorieuse et réputée dans la profession, naquit ainsi aux Ponts aux chèvres. Elle s’étendit dans les années 1960 au détriment du café Thevin, démoli pour faire place à un grand atelier en métal toujours en place. Trop petit, le site fut finalement transféré à l’autre bout de Vix au début des années 1970. De grands et beaux navires en sortaient pour conquérir les océans avec les plus grands navigateurs. Les chantiers Pouvreau quittèrent Vix pour Fontenay-le-Comte en 1984. |